-

Al mare di Dörte Hansen – Cercando i margini del giorno

Un’ora di traghetto – a volte di più, a seconda di quanto è mosso il mare: questa la distanza che separa la piccola isola del Mare del Nord dalla terraferma. Eppure l’isola è un mondo a sé, governato da leggi proprie; su questo pezzetto di terra semisommerso non ci sono segreti, non ci si può nascondere. Lo sanno bene i membri della famiglia Sander, che ci abitano da sempre. Hanne, sposata con un uomo che alla vita familiare ha preferito un capanno solitario sulla spiaggia, ha cresciuto tre figli da sola mentre tentava di colmare il vuoto offrendo ospitalità ai turisti. Il figlio maggiore, Ryckmer, incapace di gestire il suo problema con l’alcol, ha perso il grado di capitano e sta aspettando la tempesta perfetta che metterà fine a ogni cosa. La figlia, Eske, si prende cura dei vecchi marinai nella casa di riposo dell’isola; un mese all’anno, però, corre a Berlino da Freya, la tatuatrice che ha ricoperto il suo corpo di opere d’arte. Soltanto Henrik, il più giovane, è in pace con se stesso: è il primo uomo della famiglia a non aver mai sognato di andare per mare e passa le giornate raccogliendo relitti sulla spiaggia. Il mare dà e il mare toglie: nel corso di un anno, la vita dei Sander verrà irrevocabilmente stravolta da quella che da brezza quasi impercettibile si trasformerà in una vera e propria burrasca.

Da una delle più importanti scrittrici tedesche di oggi, un romanzo luminoso, intelligente e intriso di umanità, che racconta di una famiglia alla deriva, di un’isola intrappolata nella morsa del cambiamento e di antiche leggi che hanno perso il loro significato. Con una prosa lirica ed evocativa, Dörte Hansen esplora i meandri più reconditi dell’animo umano cercando una risposta all’eterna domanda: da dove viene il nostro amore per il mare?«Le isole attirano persone che hanno ferite, piaghe sulla pelle e sull’anima. Gente che non respira più tanto bene o che ha perso la fede, che è stata lasciata o ha lasciato qualcuno. E allora si aspettano che il mare aggiusti le cose, e il vento soffi finché il dolore non passa».

Se si vuole vivere su un’isola bisogna cercare i margini del giorno e soltanto in pochi, in realtà, ci riescono, perché non è mai questione di probabilità; si tratta infatti di trovare nel silenzio la bussola perfetta.

Le isole hanno voci sottili, ma molte volte sovrastano inaspettatamente quelle degli uomini; sono antiche e raccontano verità che di norma restano nascoste.

Sembra un contatto diretto con gli antenati, per coloro che ci credono, ma realtà è solo la natura a comunicare. È un ponte di collegamento tra la società e una dimensione che si può a malapena sussurrare.

Non è un libro per tutti: il lettore abituato a una narrativa dinamica resterà con molta probabilità spiazzato dalla fluidità di un racconto indiretto e svincolato dalle regole che non si vuole adeguare ai personaggi; sono loro infatti a essere accessori di un progetto più ampio, nato per dare corpo a un paesaggio.

È una tipologia di scrittura che oserei definire “pittorica”: l’autrice perfeziona raffinate descrizioni a discapito dei dialoghi e dell’azione. Un procedimento azzardato, in alcuni punti rischioso, ma nel complesso resta efficace l’intenzione dietro l’opera e cioè, fare in modo che l’isola racconti se stessa attraverso una famiglia, sfruttando ciò che la rende viva: il tempo che passa, le onde, gli odori e i rumori.

L’autrice rinuncia a tutte le architetture del testo per seguire un principio semplice: anche il mondo che assiste ai nostri respiri è un personaggio ed è quello più complesso da trattare; focalizzarsi su di esso, insomma, è una specie di terapia.

Al mare è un quadro fatto di parole e in quanto tale va letto con uno sguardo diverso, indirizzato verso immagini e colori. E dunque si ritorna a servire lo scopo primordiale della penna: navigare con i piedi incollati a terra e non aver timore di allontanarsi dalla riva.

-

Stelle per pianeti di Luigi Parmigiani: Il fallimento del soldatino con il casco azzurro

A Lavagna, paese ligure in cui si alternano carrugi, porticati e viadotti autostradali, la vita scorre apparentemente placida e immutabile come la corrente del fiume Entella. Leonardo e Gabriele detto Gabs sono amici da sempre, amici come si può essere in una piccola città di provincia: pianeti che orbitano e si attraggono fino a diventare inseparabili. Leonardo non si è mai sentito all’altezza di Gabriele, però pensa di essere l’unico capace di curare le fragilità che si nascondono dietro l’immagine del ragazzo perfetto. E così non può credere alle voci che piombano sull’amico, all’atto di violenza di cui viene accusato, neppure quando vede travolta la vita degli altri ragazzi della compagnia e lo stesso Gabriele fuggire altrove. Leonardo rimane, tentando di rimettere insieme i pezzi ma, quando Gabriele anni dopo tornerà a Lavagna, si troverà costretto ad affrontare le proprie colpe e omissioni. Stelle per pianeti è una storia di provincia, e di un’amicizia che nel tempo si impasta di contraddizioni, di adorazione e fiducia, ma anche di bugie, silenzi e segreti. Alessio Parmigiani concentra il suo sguardo intimo e pieno di compassione su questo cambiamento, sulla forza d’animo che permette di accettare la verità e sulla pace che si conquista nel perdonare, e perdonarsi.

Alessio Parmigiani dissolve in poche pagine una regola di ferro: bisogna fare attenzione alle persone che ci circondano. È un fatto e non si discute. Cancellare una presenza però comporta un tradimento verso noi stessi e le nostre convinzioni. Restare fedele vuol dire anche non badare ai segnali, alle parole dette con i denti stretti, lasciate poi in balìa del vento. Idealizzare una persona è questo: camminare nel fumo e dimenticarsi di respirare, credendo che prima o poi l’ossigeno ritornerà.

Parmigiani ha una delicatezza speciale e affronta la formazione dei personaggi senza risparmiare nulla: non esistono contorni deboli nel racconto e ogni voce trova il suo posto perfetto.

I rapporti nascono per caso e – sempre per caso – muoiono: è l’ingranaggio che muove il mondo e l’autore ci aiuta a ricordarlo.

In Leonardo c’è una particolare tipologia di passività: cresciuto all’ombra di Gabriele che diventa sempre più grande, mentre lui – Nervi – resta piccolo, invisibile, una figurina trasparente che si adegua alle pareti.

Pochissime sono anche le persone che davvero fanno parte della sua vita, tutte con bordi definiti, personalità nette. Ma a Leonardo non importa, perché per lui esiste solo Gabriele, la cima, la cometa che vorrebbe tenere ferma. È l’unico a vedere in lui la luce, l’unico a crederci: qual è la realtà? Gabriele esiste solo negli occhi di Nervi o e Nervi che esiste solo se c’è Gabriele?

Quando un soldatino con il casco azzurro si sente forte crede di poter fare qualsiasi cosa: il bene, anche se non esiste, è assoluto. Gabriele non ha il casco azzurro, non è buono, ma è assoluto e questo sarà l’errore più grande di Leonardo: scambiare Gabriele per il bene.

Non ci sarà perdono per gli errori, perché il perdono cambia. E cambiare, per Gabriele, è impossibile. Saranno le persone colpite da lui, dalla sua tossicità, a fargli aprire gli occhi: nessuno potrà dargli la pace che tanto desidera e se c’è una cosa che Leonardo ha sempre invidiato di Gabriele è questo: non la sua vita, ma il modo di vivere.

E la conclusione è sorprendete, perché sarà proprio il disgusto per quella vita – la vita di Gabs che Leonardo ha sempre amato – a farlo rinascere: Nervi è morto per non vederla più, quella luce.

Il soldatino con il casco azzurro alla fine si è salvato tagliandosi la testa.

-

Il buio e le stelle di Luigi De Pascalis: La fame e la sete di un’ombra speciale

Andrea Sarra nasce nel 1895 a Borgo San Rocco, immaginario paese d’Abruzzo all’ombra della Majella, e fa parte di una generazione che più di ogni altra vedrà cambiare il mondo. Quindici anni fa Luigi De Pascalis ha già narrato parte della sua storia, dall’infanzia alle trincee infernali della Grande Guerra, nel romanzo La pazzia di Dio, incastonato nella parte centrale di questo libro. Ora – con una scrittura poetica e insieme di raro, potente realismo – affida alla voce di Andrea il racconto del “prima”, l’epica corale e senza tempo di Borgo San Rocco, filtrato dai ricordi familiari, e di un “dopo” a Zanzibar, dove il protagonista approda alla ricerca della donna africana che suo padre Filippo ha amato più di ogni altra. Si delinea così un viaggio che coincide con la vita, in continuo moto ondivago tra passato e presente, denso di incontri che, ognuno a suo modo, si riveleranno decisivi. Come l’Ulisse omerico Andrea è al tempo stesso tutti e nessuno, sospinto da ogni lancio di dadi del destino verso un’Itaca che resta indelebile in lui, malgrado ogni sua fuga più o meno consapevole.

Chi doveva morire, morì.

Chi doveva invecchiare, invecchiò.

Chi doveva imparare, imparò.

E chi doveva crescere, crebbe…

Andrea Sarra lo ignora, ma sono queste le tappe che davvero gli appartengono.

«Avevo sete e non sapevo di cosa».

«Avevo fame e non riuscivo a capire di che».

Il cuore pulsante del romanzo può essere contenuto in queste due frasi. De Pascalis infatti è chiaro nel delineare le fondamenta di un romanzo che per me è un capolavoro assoluto.

In sottofondo, resta costante la musica di Mastr’Alfredo, certezza in forma di note, perché le fantasie di Andrea non sono mai subdole, soprattutto quando riesce a imprimerle su una tela. Tuttavia, anche la tela più immacolata si può macchiare, se le mani non fanno attenzione – se le dita sfiorano altre cose. Quelle di Andrea affonderanno presto nei cadaveri e la guerra in questo è imparziale: tutti uguali di fronte al sangue, tutti uniti nell’agonia.

Esistono solo sporcizie diverse.

E un unico modo per ripulirsi.

Quando disegna Andrea segue prospettive uniche, ma con un fucile può decidere solo un bersaglio da colpire e non un volto da ricreare. Questo sarà il primo trauma. Quello che, lo spera, sarà capace di unirlo a chi l’ha creato.

«La guerra è uno specchio», dice suo padre. E allora, la paura di non vederci niente, proprio come «coloro che muoiono», lo costringerà a vedere ciò che vedono tutti gli altri: la necessità. La guerra è tale e va combattuta, ma non tutti sono fatti per morirci dentro. Andrea non vuole morire. E quindi deve vedere altro. Ecco come si ritrova in mano i frammenti del volto di papà.

È padrone della sua carne, diventa un lupo, quelli che nella sua Borgo San Rocco non esistono più e ritorna con un corpo che non è più il suo. Lo stesso corpo che ha conosciuto la freschezza di Rosa, la dolcezza di Cesira e l’amore di Mimmina, che diventerà poi la moglie e l’amante sempre desiderata. E ne manca uno: quello indecifrabile di Tàbata. Presenza protetta non solo da suo padre, ma da un mondo sconosciuto; una donna che esiste solo in una manciata di fotografie. Le immagini sono fondamentali, i tratti – tutti – non mentono.

Andrea prenderà la decisione dello spirito, quella che non nasce né dal cuore, né dalla ragione: arriva e basta, senza un perché. Non esistono motivazioni razionali che tengano: Andrea la ricerca nei vuoti di suo padre, ma dopo aver messo piede a Unguja, capirà anche lui di non aver ricevuto spinte, da niente e da nessuno. È stata la vita a portarlo lì e sempre la vita ha permesso ad Andrea di restarci per anni interminabili, affrontando lutti indicibili.

Ed è qui che ritorna sempre Mastr’Alfredo: «la vita è musica, oppure colore, ma non è silenzio».

E invece Andrea conoscerà davvero il silenzio, quello più devastante e solo nel silenzio riuscirà a trovare le risposte che cerca: su Tàbata, su suo padre. Resta dunque solo un’incognita, in conclusione: Chi è Andrea Sarra?

Il lettore, dopo 428 pagine, può finalmente rispondere:

Andrea sarra è l’ombra speciale, così affamata e così assetata da non riuscire più a vedere le sue stelle.

-

Pranzo di famiglia di Bryan Washington: Masticare i volti

Cam è straziato dalla perdita di Kai, l’amore della sua vita, ucciso dalla polizia di Los Angeles durante un controllo. Il suo fantasma gli appare di continuo, regalandogli attimi di tenerezza e di profondo smarrimento. Senza più una direzione, Cam torna a Houston. Qui, orfano, è cresciuto insieme a TJ e ai suoi genitori, lavorando nella panetteria di famiglia che TJ continua a portare avanti dopo la morte del padre. Ma il legame tra i due ragazzi, fraterno eppure carnale, appartiene al passato, ed è stato segnato dai rispettivi lutti. Di fronte a un Cam triste e autodistruttivo – che cerca di annullarsi attraverso le droghe, il sesso occasionale e il rifiuto del cibo, che nella relazione precedente era simbolo di cura e condivisione – TJ mette da parte i rancori e decide di accompagnare l’amico nella sua lenta rinascita. E stando vicino a Cam trova la forza di prendere in mano la propria vita, aprendosi all’amore che non ha mai pensato di meritare.

Pranzo di famiglia è un’ode agli affetti più puri e ai piaceri della vita, come il cibo e la compagnia delle persone care. Bryan Washington racconta l’amore e il lutto, la ricerca del proprio posto nel mondo quando ogni riferimento sembra perduto, e celebra il potere della famiglia di sangue e di quella elettiva, stelle di una stessa galassia, capaci di portare luce e calore anche nei momenti più bui.

Questo libro è per chi sa dimostrare l’amore restando in silenzio, per chi ha guardato e riguardato Parasite senza mai stancarsi, per chi apre il fri gorifero e trasforma gli avanzi in un piatto delizioso, e per chi non ha mai dimenticato che non esiste un passo uguale all’altro, perché ogni perso na ha un ritmo suo, inimitabile, l’unico giusto per raggiungere la felicità.

Prendersi cura di chi si ama è una missione: l’obiettivo è chiaro, le direzioni da prendere anche, e tutte le modalità più genuine sembrano portare al successo. A volte però si perde, e tutto il corpo resta privo di nutrimento.

Cam ha perso l’amore della sua vita, l’unico in grado di saziarlo; Kai però non è solo cibo per l’anima, e Washington vuole specificarlo: è l’uomo che insegna a Cam il modo giusto per masticare i volti, perché l’essere umano possiede anche questa capacità e non è nessun potere divino, ma solo uno dei tanti doni della creatività: cambiare, resettare, modellare in qualsiasi luogo e circostanza.

Cam perde un fidanzato, quindi, la ricetta della sua esistenza, le quantità corrette e i sapori. La disperazione lo porterà a cercare in altri un modo per punirsi, e lo farà nell’unico modo che conosce: facendosi divorare.

TJ, l’amico di carne, riconoscerà subito i pezzi di Cam, e li recupererà tutti prima che diventino troppo piccoli. Cam infatti non riesce ancora a sparire: ci sono ancora alcuni fili che lo mantengono a terra, e il più forte è quello che lo tiene legato a Kai. L’atto d’amore più commovente, allora, è fare un passo indietro ed esserci – stesso punto e stesso orario – proprio come un pasto.

Il realismo brutale di Washington trova il suo apice nelle relazioni costruite da TJ; è il personaggio dalla presenza più forte e naturale, quella che s’incolla sulla pelle in maniera istantanea e con un’empatia tutta da scoprire.

Un libro pronto a testimoniare un salvataggio che non ha niente a che fare con gesti eroici, solo movimenti: sono voci che si stringono tra di loro per riempire le mancanze con tutte le combinazioni possibili: il risultato è un nodo fatto su altri nodi, quasi a voler mantenere intatta l’eterna architettura della vita.

-

L’isola dei femminielli di Aldo Simeone: i sogni dell’altro

Settembre 1939. Aldo, ventenne fiorentino, giunge a San Domino, l’isola delle Tremiti scelta dal regime fascista come confino per chi era accusato di omosessualità. I cosiddetti “femminielli” alloggiano in due baracche fatiscenti, con un secchio a fare da gabinetto e un camino mal funzionante per le notti più fredde. Sono perlopiù siciliani, perché arrestati per un omicidio avvenuto anni prima a Catania e tuttora impunito, che continua a perseguitarli. Ci sono la Fisichella, dallo sguardo sornione, sempre in urto con il mondo, la Picciridda, appena diciottenne, che ama travestirsi da donna, la Leonessa, afflitto da attacchi epilettici e con strani segni sul corpo; e poi la Sticchina, il Professore, il Dottore, la Peppinella, vittime come Aldo di pregiudizio e intolleranza. La vita a San Domino è dura, scandita dal disprezzo degli abitanti dell’isola, incontri clandestini nei boschi e la conta dei carabinieri, esiliati anche loro e non disdegnosi di trovare conforto tra i femminielli.

Nonostante le intenzioni del regime, dalla segregazione nascerà una comunità di uomini paradossalmente liberi e solidali. Nel giugno del 1940, in ogni caso, i confinati di San Domino saranno rilasciati e in parte arruolati per essere mandati al fronte. In guerra, ognuno andrà incontro al proprio destino nel ricordo indelebile di quell’esperienza vissuta assieme.

Con una scrittura delicata e toccante, l’autore ricostruisce la vicenda di alcuni giovani che vennero puniti per la loro diversità.

Un libro coraggioso che narra un pezzo dimenticato della storia italiana attraverso singole esperienze di discriminazione e resistenza. Un racconto sui rapporti umani e sul confine, spesso sottile, che separa prigionia e libertà.“Riempire con l’invenzione i vuoti della storia è l’unico modo per farne una storia”

E la storia inizia nel 1939 a San Domino, uno squarcio in mezzo al mare, terra agitata che non riesce a dare stabilità: è la casa isolata dal mondo che rispecchia la malinconia di chi non può ritornare.

Tutti i personaggi possiedono tratti in comune che si esprimono però attraverso atteggiamenti diversi, ed è questo a dare potenza all’opera: spiegare le differenze (e soprattutto le somiglianze) con i fatti. A tenerli uniti, inoltre, sono solo i sogni. E i sogni, a San Domino, servono a nutrire la vita.

La scrittura di Simeone spicca per luminosità e restituisce al lettore un racconto incastrato nella roccia: si vede poco, ed è nascosto, a tratti, da elementi impossibili da eliminare, eppure resta solido nella sua struttura: è una narrativa energetica creata per rappresentare i lati essenziali dei rapporti umani con filtri mai scontati.

La relazione tra Aldo e la fisichella è costruita invece con una particolare intensità, molto più sottile e fragile: è un legame che faticherà a svilupparsi per mancanza di materia, proprio quella che può trasformarsi in un sentimento vero. Certe volte, si sa, alcune luci nascono per essere guardate da lontano, e Aldo, questo, lo capirà sin dall’inizio, con una frenesia ben ponderata che gli permetterà anche di comprendere l’importanza della ricerca.

Ennesimo punto a favore, da non sottovalutare, è la scelta di una conclusione dolorosamente realistica; Simeone non lascia spazio alle speranze, né cerca di comunicare al lettore prospettive rosee: il futuro, nel periodo più oscuro, non può avere colori.

-

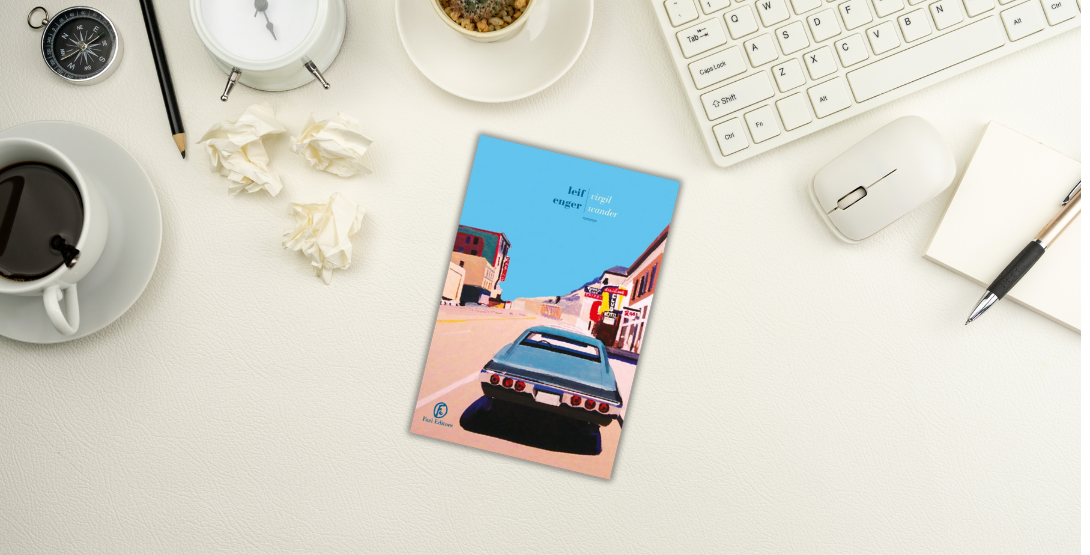

Virgil Wander di Leif Enger: la malinconia dell’inquilino precedente

Virgil Wander è un impiegato comunale nonché il proprietario dell’unica sala cinematografica di Greenstone, una cittadina del Midwest sulla quale da tempo aleggia un’aura di sfortuna. Mentre l’uomo sta viaggiando lungo la costa del Lago Superiore, la sua auto vola fuori strada e finisce in acqua. Quando viene tirato fuori, la sua memoria e il suo vocabolario sono compromessi; risvegliatosi in quella che per lui è una sorta di nuova vita, si ricorda di molte persone, ma non di tutte. Inizia così a rimettere insieme i pezzi, tentando di ricostruire la sua storia personale. Può contare sull’aiuto della gente del posto: Rune, anziano fumatore di pipa giunto in città per indagare sulla misteriosa scomparsa di suo figlio Alec; Bjorn, il figlio di Alec, un adolescente giudizioso e pieno di passioni, che vuole costruirsi una vita propria e smetterla di essere solo “figlio di quell’uomo”; Nadine, la madre, splendida e affascinante vedova, che porta avanti il lavoro del marito mentre è assediata dai pretendenti che respinge; Tom, un giornalista amico di vecchia data, e i vari membri della famiglia Pea, ognuno alle prese con la sua personale tragedia.

Dopo dieci anni di assenza, l’autore di La pace come un fiume torna con un nuovo romanzo: un’esilarante miscela di umorismo e inventiva che è anche un viaggio nel cuore disperato dell’America di oggi, un luogo dove i fantasmi appaiono sulle acque del lago, i vecchi fanno volare gli aquiloni contro i fulmini e c’è sempre la possibilità di incontrare Bob Dylan che passeggia su Main Street mentre in città impazza un festival in onore della sfortuna.Virgil Wander è un’opera variopinta: all’inizio sembra collocarsi in un progetto narrativo ben preciso, con trama coerente e dinamiche riconoscibili, ma ben presto si resta sconcertati, quasi, dall’abilità di Leif Enger nel raccontare con colorate corrispondenze gli spettri nuovi di un’ intera città.

Virgil sopravvive per miracolo e aspetta che lo stesso miracolo ritorni, anche sotto mentite spoglie. L’incidente lo rende essenziale, accessoriato da un linguaggio puro – in un certo senso – privandolo così della capacità di comunicare tramite enigmi. Vuole farsi capire, dimostrare ciò che resta della gratitudine e non tradire la meraviglia nata dalle seconde possibilità.

Greenstone è la città della sfortuna, dei rimpianti, ma soprattutto è la terra dei fallimenti. Tutti i personaggi sono lì per volare come aquiloni, con o senza filo. E c’è tantissima poesia in ogni loro respiro, significati inaspettati in tutti i dialoghi e alla fine diventano indizi di un simbolo. Rune e è un simbolo, e anche Adam Leer. Entrambi, insieme a Virgil, riescono a reggere con facilità il peso dell’opera, costruendo relazioni complesse, perché sono in continuo movimento.Trasmissione tra negativi

Uno dei rapporti trattati con maggior efficacia è quello tra Adam Leer e Virgil.

Leer è un magnete pronto ad attirare scorie, e le riconsegna a intensità sempre diverse. Virgil però conosce bene le spinte verso la rovina e sa come staccarsi, sa come saltare da un polo all’altro. Ed è un sottile gioco tra energie che rende ogni scena tra loro uno scambio continuo di negatività. Adam Leer è il personaggio che più riesce a stimolare i pensieri. L’istinto del lettore porta a fare congetture, su di lui, per dargli una consistenza, anche delle colpe, eppure resta impossibile – nel concreto – farsi un’idea: Adam Leer è come Greenstone, no? Esiste solo in funzione di qualcuno.Tenere il filo…

L’aquilone di Rune, in una prospettiva ampia, è l’innalzamento dagli eventi, il coraggio di proiettare nuove versioni. Gli occhi non guardano più le cose vicine e ciò che si trova alle spalle suscita solo una dolce malinconia; l’essenziale è tenere il filo il più a lungo possibile, farlo vibrare per permettere al corpo di cambiare. E solo chi vuole cambiare riesce a spiccare il volo.

Solo chi vuole cambiare riesce a tenere il filo.… E non seguire le nuvole.

Nadine è un altro personaggio prezioso all’interno della storia. Vive con l’ombra della scomparsa di suo marito, ma è forse l’unica a non cadere vittima delle nuvole di Greenstone; si può dire addirittura che possieda un cielo tutto suo, che nasce come fertilizzante per i pensieri; tuttavia i pensieri a Greenstone sono gonfi di morte, ma Nadine ha la testa immobile ed è libera; agisce, segue il filo, vola con gli aquiloni tenendo ben saldi i piedi per terra e sarà questa la sua salvezza.

Jerry, l’anima più contaminata di Greenstone, commetterà invece l’errore più grave: seguire il malessere, e non fidarsi più della sua capacità di ritrovare posti puliti. Per Virgil è la vittima per eccellenza, segnata dalle avversità, da stelle sempre più cattive, per noi lettori però è anche la reincarnazione dell’abitante senza via d’uscita. Jerry nasce come punto, ma non lo diventerà mai davvero: Adam Leer infatti sarà in grado di rubargli anche quest’ultimo ruolo, mettendosi in luce, ancora, con l’unica decisione in linea con la sua persona: sparire, proprio come i maghi. L’ultima volontà di un uomo che ha sempre desiderato avere nelle sue mani un incantesimo, di qualsiasi tipo.

Un’opera, in conclusione, ricca di spirito e di voci, e soprattutto un conforto a chi non riesce a dare un addio definitivo al proprio inquilino precedente.

-

Figlie dell’oro di Flaminia Colella: raccontare la fedeltà

Delia lascia in dono un libro alla nipote ventenne, che lo riceverà solo dopo la sua morte. Quel libro la introdurrà nel mondo e nella mente di una delle più illuminate vestali della lirica occidentale, Emily Dickinson. Delia è stata in fin di vita a diciassette anni, ha sposato il medico che l’ha salvata e ha avuto una vita avventurosa. Attraverso quel libro la nipote sperimenta le solitudini, gli impeti, gli amori non convenzionali della nonna e di altre figure femminili. La poesia evoca la vita. Complici le folgorazioni della grande poetessa, tra lei e la nonna avviene “l’incontro dell’oro”, un oro invisibile che rende la vita degna di essere vissuta. Quell’oro esiste nella realtà o si cela solo nelle poesie? Forse le figlie dell’oro sono in mezzo a noi. Si riconoscono tra loro e sono capaci di sofferenze e gioie assolute. E sono in grado di moltiplicare la vita.

Figlie dell’oro è un’opera fatta di strati di velluto, o meglio, è uno scrigno che conserva parole nate dalla letteratura per la letteratura.

È narrativa sensibile che ha un occhio di riguardo nei confronti delle debolezze. Non si tratta di un semplice libro, ma esposizioni graduali di coscienze, tenute insieme da un laccio emotivo fortissimo; una cronaca pura, in tempo reale, intervallata da confidenze sottovoce e storie che si focalizzano sulle donne e, in particolare, sulla grandezza della loro dimensione.

Esistono, da qualche parte, personalità nate per essere rappresentate non dall’oggettività, ma da una fantasia. Delia è un fiore in costante evoluzione, non riconoscibile, e che può essere curato solo da mani particolari: le sue, prima, e quelle di Carlo, poi, l’uomo che riuscirà a strapparla dal brutto male e che le darà la possibilità di riconoscere ancora la vita, senza modellarne troppo il percorso. Carlo è vernice in un cerchio da mantenere bianco e rinforza il potere della trasparenza che si riflette nella poesia: i versi riescono a ripulire ciò che si ostina a macchiarsi, ed è un concetto utile a spiegare la lirica di Emily Dickinson, voce candida che Flaminia Colella sceglie di utilizzare non solo come collante per Delia e Serena, ma anche come guida alla lettura: uno spirito fuori campo pronto a disinfettare, capace anche di collocare al proprio posto le figure femminili del libro, per non lasciarle girare a vuoto.

E cos’è, dunque, l’oro? La ricerca dei tramonti e dell’acqua, la voglia di catturare con la bocca i pensieri partoriti dal mare e ripeterli a chi possiede solo metà respiro. L’oro è tutto ciò che siamo, ed è tutto ciò che sogniamo di avere: non ricchezza, ma vene sature di sangue, non abbondanza, ma occhi pieni di sole e picchi di luce.

L’oro può essere eredità e allo stesso tempo l’unico modo per raggiungere l’infinito: Serena, nipote di Delia, riceverà questi insegnamenti essenziali, è vero, ma sarà anche l’unica testimone di un fatto strepitoso: Delia è unica e fedele rappresentazione di chi accetta l’oro. Basta cucire le ferite, e tradurre l’aria, perché comunica sempre qualche cosa.

Cosa significa vivere inseguendo l’oro?

Aspettare il momento giusto per fiorire, proprio come Delia, e non avere fretta: l’importante è godere anche dei ritardi e commuoversi nell’osservare le foglie cadere.

Vivere inseguendo l’oro significa, soprattutto, partecipare a uno spettacolo meraviglioso: il nostro.

-

Volgograd di Luigi De Pascalis: dodici mesi di buio (e un giorno per risorgere)

Un anziano disilluso e con antiche ferite registra al computer, mese dopo mese, ciò che accade intorno e dentro di lui. Vive in un luogo imprecisato della degradata periferia romana che lui chiama Volgograd, dove è stata inventata la solitudine. Eppure, in questo microcosmo dalle atmosfere a tratti noir, a tratti malinconiche o amare, si incrociano vite e destini accomunati da una affannosa ricerca di senso e di riscatto. Ma sarà proprio a Volgograd, in questo spazio urbano quasi infernale, che il protagonista riuscirà finalmente a fare i conti con il passato, opponendosi per la prima volta alla prepotenza e alla sopraffazione, fino all’imprevedibile e borgesiano epilogo.

Ritrovare la luce significa anche accettare dolori autentici, perché il linguaggio della verità è insensibile.

Luigi De Pascalis costruisce un monumento all’umanità, invitando il lettore a incamminarsi senza paura negli angoli più nascosti della realtà: una scrittura che proviene dal basso per raccontare ciò che non può più sollevarsi da terra. Ci costringe ad aprire gli occhi, davanti al fuoco, fino a bruciarli, ed è questo l’unico modo per orientarsi a Volgograd.

Una penna che riesce a dare un nome al vuoto e consistenza a una città. Ha tutto ciò che serve per essere considerata tale: musica, mura, scomparse, tavolini, cespugli, spaventi e segreti. Articolazioni semplici per un territorio infinito.

Dodici cicatrici in dodici mesi per raccontare l’esistenza di molti: con una struttura corale e priva di cardini, si seguono tracce inaspettatamente chiare: non vi è tradimento, né volontà di confondere: le indicazioni sono alla portata di tutti, basta solo recuperare il coraggio e mantenere l’equilibrio.

C’è vita, morte e ricerca, e gli abitanti sono eroi, vittime, a volte non vogliono aggrapparsi a un ruolo. L’importante è attraversare tutte le strade, senza dimenticarne nessuna.

È un micromondo affamato di racconti, di sogni a metà e incubi che sembrano pericolosi solo al risveglio.

Volgograd però è anche l’unico luogo dove si può risorgere non dalle ceneri, ma dall’asfalto. Ciò che ci circonda marchia ciò che siamo, e quello che siamo non potrà mai dividersi in due; tutti, a Volgograd, sono pezzi unici, nonostante sia impossibile parlare di rarità. E tutte le cicatrici sono fin troppo riconoscibili; c’è un nostro spettro in ogni pezzo di carne strappato via, in ogni resa, in ogni atto di coraggio, e sono proprio questi segni a rendere l’opera infinita.

In un tempo prolungato fino all’eternità, dunque, restano solo le domande degli uomini, che tirano a sorte per darsi le risposte da soli: superbia, forse, o l’ultima fortuna del principiante.

Come si arriva a Volgograd?

Con gli occhi chiusi.

Volgograd è dentro di noi.

Noi siamo Volgograd.

-

Saluterò di nuovo il sole di Khashayar J. Khabushani: il privilegio delle luci

K ha nove anni e vive a Los Angeles con i genitori iraniani e i due fratelli maggiori, Shawn e Justin. Desidera solo diventare un vero american boy, con un nome facile da pronunciare e i vestiti giusti, mentre suo padre, Baba, non ha un lavoro, sperpera il denaro che la moglie porta a casa e accusa i figli di rinnegare il paese d’origine – un paese che loro non conoscono. Nonostante i limiti imposti da Baba, K è un figlio obbediente, eppure si sente sbagliato: vorrebbe essere forte e sicuro come Shawn e Justin, ma quando scopre di provare dei sentimenti per il suo amico Johnny non riesce a confidarsi nemmeno con loro. Finché un giorno tutto precipita: Baba rapisce i figli e li porta in Iran, e il viaggio è un’esperienza sconvolgente di cui K subisce le drammatiche conseguenze. Tornati a casa, K e i suoi fratelli crescono lontano dal padre in un’America che dopo l’11 settembre è sempre meno accogliente, e imparano cosa significa diventare uomini seguendo le proprie aspirazioni. Saluterò di nuovo il sole è un romanzo di padri, figli e fratelli al cospetto di debolezze, modelli e desideri. L’esordio di Khabushani è un coming of age disarmante, al tempo stesso intimo e collettivo, che racconta con candore la paura e il coraggio di chi sceglie di definire liberamente la propria identità e costruirsi una vita fedele ai propri sentimenti.

Saluterò di nuovo il sole è un libro limpido, sincero nei suoi messaggi e nella sua nudità: una lettura cristallina che riflette tutti volti, soprattutto quelli più distorti, permettendo a noi di registrare le particolarità. Di K conosciamo solo l’anima e il suo modo di rapportarsi con la realtà che lo circonda, di comprendere la nascita, l’evoluzione e la morte dei legami. Vive in maniera totale e impetuosa, come un’onda che senza pietà travolge tutto ciò che si trova davanti.

La forza interiore di K è presente in lui sin dall’infanzia e gli permette di mantenere l’equilibrio nelle situazioni più delicate. Infatti si ritroverà in Iran con l’inganno e quello è un luogo sconosciuto che però non può scomparire, perché indissolubilmente legato alle sue origini. Cercherà allora di far combaciare a fatica due radici che s’intrecciano tra loro, minacciando di spezzarsi; ma K ha la capacità di farci percepire attraverso i suoi occhi le scintille di un’America che continua a battere nel suo petto e il terreno cocente dell’Iran che reclama il suo respiro ed ho apprezzato questo stato d’animo: coerente, intuitivo, che non rifiuta mai, ma si limita ad accogliere. Anche dopo l’11 settembre del 2001, K troverà tra le macerie l’essenza della sua realtà, la voglia di non tradire, di godere anche della polvere, se necessario, e di restare lì, dove sente di poter volare. Ma l’essere umano, soprattutto quello nudo, non sopporta strati ed è armato solo della sua pelle. K dunque comprenderà ben presto che essere parte del mondo non impedisce di trovare una collocazione, con il timore di dimenticarsi il punto di partenza.

In lui non sussiste nessun tipo di conflitto: resta libero anche quando forze potenti vogliono ingabbiarlo, costringendolo a prendere una posizione e a schierarsi. Ma K è nato per avanzare, senza reprimere nulla. Il sentimento nei confronti di Jason ha poi tutte le caratteristiche per fiorire; tuttavia il focus del romanzo non si concentra su una relazione, e l’obiettivo dell’autore non è quello di raccontare una storia d’amore. Dunque, anche in questo caso, la scelta di tratteggiare la coppia con pochissime pennellate risulta adeguata, armonizzandosi perfettamente con il contesto.

Un romanzo di formazione forte e saturo di energia, da divorare con tantissima luce e tenendo bene a mente il vero significato della libertà.

-

La mia Ingeborg di Tore Renberg: storia di una decomposizione – Recensione

Tollak è un uomo pieno di contraddizioni: testardo e sensibile, rude e orgoglioso. Un uomo impossibile, a detta di molti. Ormai vecchio e solo, barricato nella sua fattoria, non fa che imprecare contro il mondo che da tempo, per lui, ha smesso di avere senso. L’unica persona che lo teneva attaccato alla vita era lei: sua moglie Ingeborg, amatissima, scomparsa da qualche anno. “Tollak di Ingeborg”, lo chiamava la gente del paese. I suoi due figli, ora adulti, hanno abbandonato la valle, teatro di un’infanzia difficile; oggi vivono in città e passano a trovarlo di rado. Soltanto Oddo è rimasto con lui: “Oddoloscemo”, per i vicini, lo zimbello di tutti, un ragazzo problematico di cui si prende cura da quando, ancora bambino, è stato abbandonato dalla madre. La vita di Tollak, soprattutto negli ultimi anni, è stata avvolta nel silenzio: troppo difficile dare voce alla rabbia che gli brucia dentro. Ma ora è giunto il momento di parlare, di raccontare finalmente la sua verità. Così, l’uomo insiste affinché sua figlia e suo figlio tornino a casa ancora una volta, forse l’ultima. Prima che sia troppo tardi ha bisogno di condividere il suo segreto. O meglio, i suoi segreti: le verità che Tollak ha sempre tenuto per sé sono molte, e sono una più sconvolgente dell’altra.

Premiato come miglior libro dell’anno dai librai norvegesi, bestseller letterario trascinato da una scrittura sferzante, teso come un thriller e commovente come una storia d’amore, La mia Ingeborg è l’intenso racconto di una famiglia che, capeggiata da un uomo distruttivo, va in pezzi.Tore Renberg in quest’opera non racconta la fragilità di un matrimonio, ma la dolorosa dinamica tra vittima e il suo carnefice. Con un taglio efficace e che ricorda le peggiori pagine di cronaca nera, l’autore descrive nei minimi particolari i disagi di una mentalità distorta e programmata per decomporsi: è la storia di un uomo che riesce in pochi istanti a distruggere una vita, un’esistenza che lui definisce essenziale, e addirittura sacra.

Questa è la storia di un omicidio.

Il legame semplice – quello compassionevole e duraturo – innocente nelle sue piccole incoerenze e comprensibile nelle sue infinite sfaccettature non viene preso in considerazione: tra Ingeborg e Tollak infatti non esiste nulla di simile.

La voce di Tollak durante la lettura è un pugnalata al petto, perché non c’è pietà nemmeno nella sua disperazione. È un punto di vista privo di sfumature, serrato nei suoi limiti e nelle sue convinzioni e neanche l’affetto più profondo riuscirà a depurare l’aria velenosa che condurrà Ingeborg a staccarsi dalla luce, senza rendersene conto.

Tollak descrive i momenti più terribili della sua vita a fatica, dando significati sempre più netti: Perdita di controllo, rabbia, colore nero, vertigini, fiato corto e mancanza di freni – e nella sua ossessiva ricerca di un senso prenderà anche le distanze da qualsiasi tipo di atteggiamento razionale. Quando le parole usate per giustificare l’ingiustificabile diventano troppe, resta intatta solo la loro inutilità. Non esistono ragioni, e non è mai esistita una moglie.

C’è Ingeborg con il suo sorriso delizioso, una delicatezza e una serenità che Tollak, nel profondo, ha sempre invidiato. Ci sono i suoi figli che non hanno mai voluto diventare estensione di Tollak, e questo, per un uomo che non accetta di essere contrariato, rappresenta soltanto uno dei tantissimi affronti. Qual è quello più grave? Vedere Ingeborg smettere di recitare un ruolo, evitando di soddisfare le aspettative di Tollak, a rispondere al suo ideale: doveva essere una madre per Oddo e comportarsi come tale, perché Oddo è figlio di Tollak, ed è l’unico in grado di guardarlo con occhi puri, incapace di sfidarlo davvero; il ragazzo riesce a smuovere con un sorriso le viscere in cancrena di un uomo che non si sente in dovere di migliorare, per niente e per nessuno. Tollak Vive di frustrazioni e di accuse nei confronti del mondo, della gente, della famiglia; Ingeborg è il suo bersaglio prediletto: non dire queste cose su Otto.

Otto è buono, io lo conosco. Tu no

E quindi devo punirti, perché non mi capisci.

E perché sei cambiata.

E perché io non ti ho dato il permesso di cambiare.

Tollak resterà solo, nel suo vuoto, come ha sempre voluto.

All’interno di queste pagine crude e dolorose la voce sincera è quella di Ingeborg che purtroppo troverà pace in una conclusione decisa da altri, e con una nuova giustizia: lei non sarà mai più di Tollak. E colui che vive per rovinare l’essenza di coloro che commettono l’errore di amarlo, ritorna prima o poi sempre al punto di partenza, con buchi neri sempre più profondi da colmare.